皆さん、こんにちは。BIDAN梅田店です。

頭皮の匂いの原因って知ってますか?原因は一つではなくたくさんあります。

【第1位】皮脂の酸化:頭皮は顔のTゾーンよりも皮脂腺が多く、皮脂の分泌が盛んです。

これが酸化して、過酸化脂質になると、古い油のようなニオイを発します。

対策:洗いすぎず・洗わなすぎずのシャンプー(1日1回、夜がおすすめ)低刺激のシャンプーを使用

食事改善(脂っこいもの、糖質を控え、ビタミンB2・B6を意識)

【第2位】雑菌の繁殖汗や皮脂をエサにして、頭皮に存在する常在菌(マラセチア菌など)が増殖し、ニオイ成分(脂肪酸など)を発生させます。

対策:シャンプー後はすぐにドライヤーで乾かす(自然乾燥は菌の繁殖原因)

枕カバーや帽子を清潔に保つ

頭皮をこすらず、優しく洗う+すすぎを丁寧に

【第3位】頭皮の血行不良・代謝の乱れ

原因:血流が悪いと皮脂の排出がスムーズに行われず、毛穴の中に汚れがたまりやすくなり、ニオイの温床になります。

対策:頭皮マッサージやヘッドスパで血流を促進

ストレスや睡眠不足を避け、自律神経を整える

運動や湯船につかって、全身の代謝を上げる

その他の隠れた原因

その他の隠れた原因

シャンプーや整髪料の洗い残し

ホルモンバランスの乱れ(特に生理前や更年期)

帽子・ヘルメットの長時間使用

頭皮を清潔に保てるようにできるところから行っていきましょう!

以上、BIDAN梅田店でした。

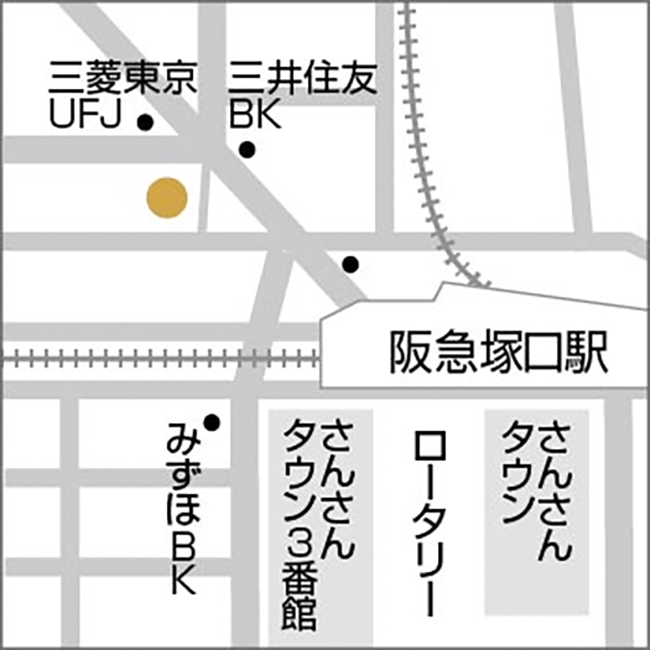

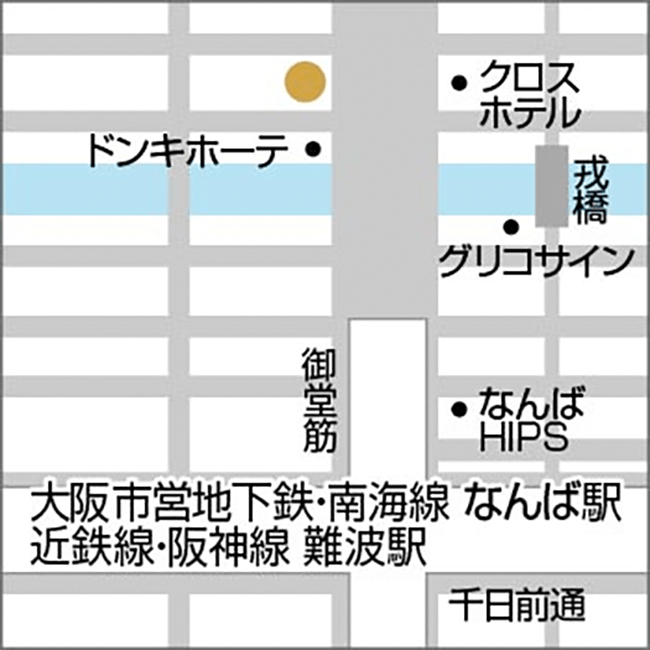

BIDAN 梅田店

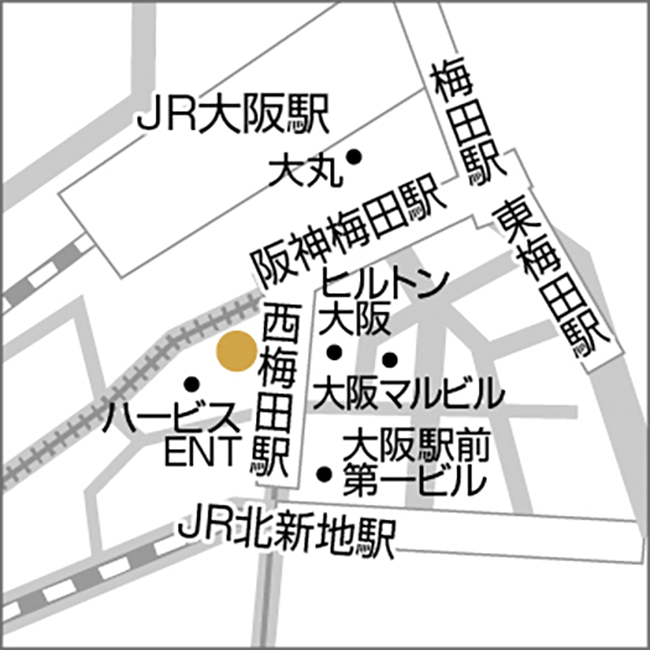

地下鉄梅田駅・西梅田駅よりスグ

JR大阪駅より徒歩約3分

| 電話番号 |

0120-198-902 フリーダイヤル営業時間 AM10:00〜19:00 |

|---|---|

| 営業時間 | AM11:00〜20:00 |

| 定休日 | 館の休館日に準ずる |

| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト3階304 |